2025年7月21日に投開票された奈良市長選挙は、現職・仲川げん氏の再選という結果で幕を閉じました。

本記事では、選挙結果の詳細とあわせて、候補者ごとの訴えや争点、市民の反応、投票率の動向などを市民目線で丁寧に解説します。

「なぜこの結果になったのか?」「これから奈良市はどう変わっていくのか?」を考えるための材料としてお役立てください。

🗳️ 奈良市長選挙2025 選挙結果まとめ

【開票結果(得票順)】

| 順位 | 候補者名 | 得票数 |

|---|---|---|

| 1位 | 仲川 げん(🏆当選) | 93,079票 |

| 2位 | 山本 かずひろ | 57,141票 |

| 3位 | 中村 あつ子 | 14,982票 |

| 4位 | 野沢 たくま | 6,663票 |

| 5位 | 喜多 浩子 | 4,673票 |

※奈良市公式発表より(市選挙管理委員会)

2025年7月20日に行われた「奈良市長選挙」は、現職の仲川げん氏が歴代奈良市長で最長となる、5期目の当選を果たしました。

【投票状況データ】

| 区分 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |

|---|---|---|---|

| 男性 | 134,410人 | 85,375人 | 63.52% |

| 女性 | 158,300人 | 98,659人 | 62.32% |

| 合計 | 292,710人 | 184,034人 | 62.87% |

📊 投票率についての考察

2025年奈良市長選挙の投票率は62.87%。

前回(2017年)の50.92%、前々回(2013年)の51.01%と比べると、今回は大きく上昇しました。

この背景には、同日実施された参議院選挙との相乗効果があると考えられます。ついで投票のしやすさや、国政への関心の高まりが、市長選にも波及した可能性があります。

とはいえ、292,710人の有権者のうち、投票したのは184,034人。

約11万人が投票に行かなかったという現実は変わりません。市政や候補者のメッセージが十分に届いていない層があることを示唆しています。

今後は、どれだけの市民が選挙だけでなく、日常的に市政に関心を持ち、暮らしと政治のつながりを実感できるかが、より良い自治のカギとなるでしょう。

今回の選挙構図を振り返る| 各候補の立場と市政への視点

今回の奈良市長選では、現職・仲川げん氏の市政運営スタイルが大きな争点となりました。

仲川氏は16年間にわたり市政をけん引し、多くの実績を重ねてきた一方で、一部の政策決定が「説明不足」「市民の声を聞いていない」「トップダウン的」との批判を受けてきました。

特に市庁舎の整備(ZEB計画)や公民館統廃合、新クリーンセンターの建設をめぐっては、議会との対立や市民とのすれ違いが表面化しました。

また近年では、市長によるパワハラを訴えた職員への損害賠償問題なども報道され、市長と議会・行政現場との関係にひずみが生じていることが懸念されていました。

このような中で、各候補者は次のようなスタンスを打ち出しました:

- 山本かずひろ氏:市議経験を活かし、現場重視・合意形成型の実務派として、市長の強権的な手法を批判。市民・議会・職員との「協調」を軸に丁寧な市政運営を掲げました。

- 中村あつ子氏:市民目線に立った「暮らしに寄り添う市政」を訴え、特に社会的弱者や子育て家庭への支援を重視。共産党系の支援を受け、反格差・平和主義を掲げました。

- 喜多浩子氏:伝統文化の継承や健康長寿のまちづくりを重視し、市民の心身の豊かさと地域文化の再評価を訴えました。銭湯文化の復活などユニークな主張も。

- 野澤たくま氏:既成政党・行政批判を前面に押し出し、市政リコールを視野に入れた異色の立場で出馬。SNSを活用した直接訴え型の選挙戦を展開しました。

このように、それぞれが現市政に対して異なる立場から課題を提示する構図となり、有権者にとっては「何を変えたいのか」「何を続けたいのか」が問われる選挙となりました。

🔍 なぜ、仲川氏が勝ったのか?

▶︎ 勝因①:圧倒的な知名度と現職の強み

16年間にわたり奈良市長を務めた仲川げん氏は、全市民にその名と顔が知られている現職としての強みを持っていました。

さまざまなイベントや地域行事への参加、メディアへの露出を通じて認知度を積み重ねてきたことに加え、SNSやYouTubeなどを活用した発信力も年々強化されており、特に情報に触れやすい層への訴求に成功していたと言えます。

今回の選挙では、

-

「市の仕組みをすでに理解している」

-

「これまでの実績がある」

-

といった安定感や継続性への期待から、特に高齢層や子育て層を中心に一定の支持を集めたと見られます。

さらに、奈良市が毎月発行している「奈良しみんだより」などの広報媒体では、行政が実施したプラスの取り組みが多く取り上げられており、日々の暮らしの中で“市政はそれなりに回っている”という印象を持つ市民も多かったのではないでしょうか。

一方で、

-

新斎苑の土地取得問題

-

クリーンセンターの新設問題

-

ZEB庁舎契約問題

などをめぐる市長と市議会の対立や進め方に対する批判も存在していましたが、こうした市政の摩擦的な部分は日常生活に直結しにくく、またメディアでの扱いも限定的で、多くの市民には届きづらかった可能性があります。

結果として、「今のままでも生活に大きな不満はない」「変えるほどではない」と感じる層が多く、現職市長としての“顔の見える安心感”が勝因のひとつとなったといえるでしょう。

▶︎ 勝因②:SNS・YouTubeなどによる戦略的な情報発信

加えて、市や市長本人はSNSやYouTube、公式LINEなどを使い積極的に発信していたのに対し、市議会側は組織的な広報や情報発信をほとんど行っておらず、その活動内容が一般市民から“見えにくかった”という情報格差もありました。

そのため、今回の選挙の主要な争点であった「市政の進め方は本当に市民の声を反映しているのか?」という議論が、普段から積極的に政治情報を追っている一部の市民にしか共有されず、結果的に「現状維持」の選択に結びついたと見ることもできます。

▶︎ 勝因③:可視性の違いが生む“印象の格差”

奈良市長選挙2025では、市政の進め方や議会との関係性が争点になりましたが、候補者それぞれの「見え方の差」も、投票行動に大きな影響を与えたと考えられます。

たとえば、市議会議員たちは日々の委員会や地域課題に真面目に取り組んでいたとしても、その姿は一部の関係者や地域住民にしか届きにくいのが現状です。

多くの市民にとって、市議会の議員名や顔を把握する機会はほとんどなく、“誰が何をしているのか見えない”という印象が根強く残っています。

一方、仲川市長は16年間の在任期間中、選挙公報だけでなく、各種イベント・記者会見・新聞・テレビ・SNSなど、あらゆるメディア媒体に積極的に市長自身が登場してきました。

こうした“顔の見える市長”という存在感は、市政に対する評価や選択とは別に、「知っている人」「見たことある人」としての親近感や安心感につながりやすく、それが支持の下支えになったと見ることもできます。

つまり、今回の選挙は政策論争だけでなく、情報発信や市民への“見え方”の差がそのまま支持率に反映された側面もあるということです。

▶︎🏆 勝因④:選挙公報の“視覚戦略”とビジョン訴求の巧みさ

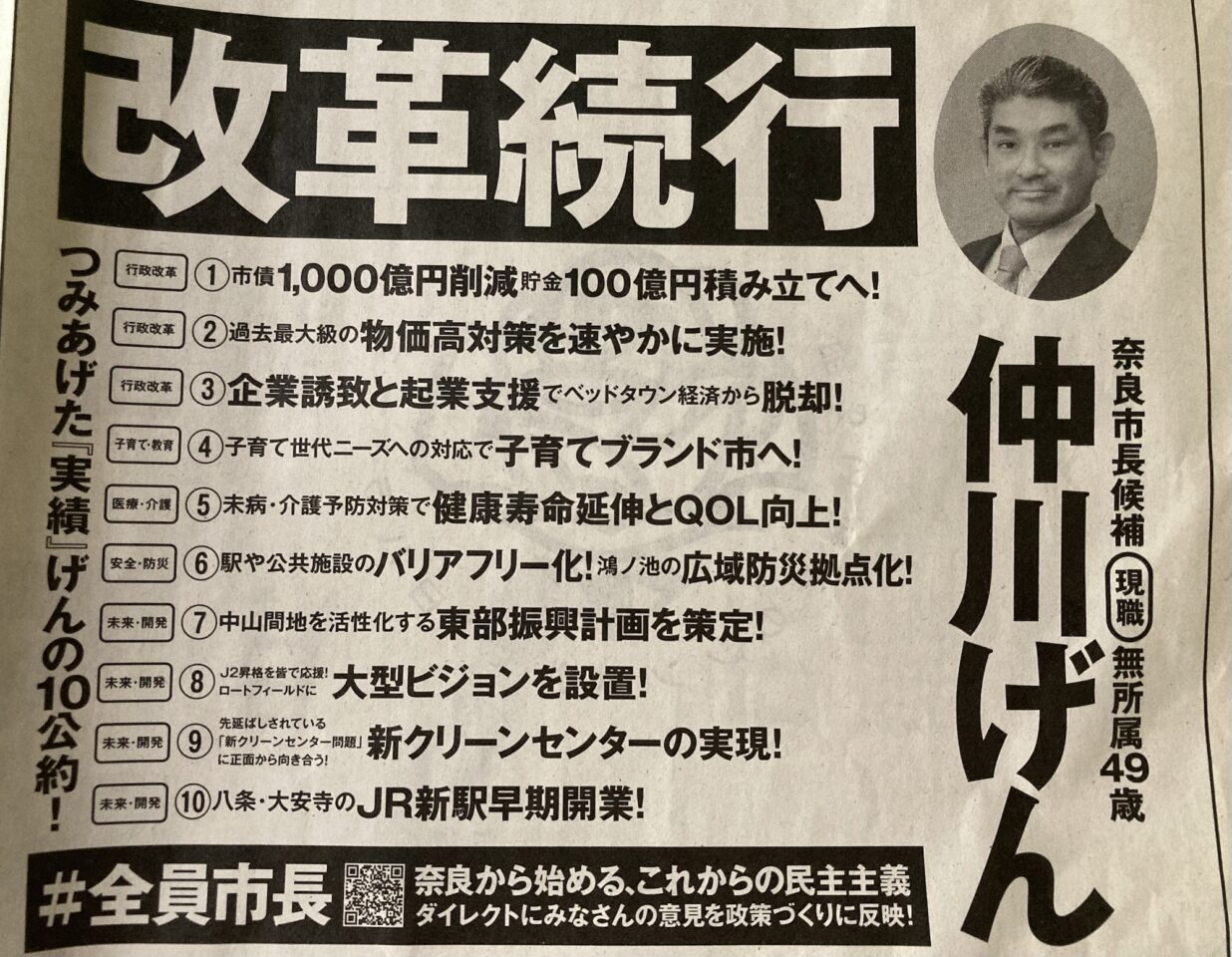

画像引用元:奈良市 選挙公報(全戸配布されたもの)

仲川げん氏の選挙公報は、視覚的にも構成的にも非常に戦略的に設計されていました。モノクロ印刷ながら、太字・囲み・図式・フォント強調などを用いた 「目に入りやすく、記憶に残る構成」 で、特に政治に詳しくない層でも内容がスッと入ってくる工夫が随所に見られました。

✅ 具体的なポイント

- キャッチコピー「改革続行」「実績げんの10公約」など、印象に残るキーワードの配置

- 1行ごとの政策箇条書きで、意味の要約と内容の区切りが明快

- 未来を描かせる「ビジョン型政策」が多く、「夢」を感じさせる構成

└例:子育てブランド市/ロートフィールドに大型ビジョン/全員市長/ベッドタウン経済からの脱却 など - 複雑な都市計画や財政方針も、簡潔な言葉で市民目線に翻訳

こうした見せ方は、単なるデザインの工夫にとどまらず、「読まれずにスルーされがちな選挙公報」を読ませる力につながっています。視覚的な印象と内容の明快さを両立させることで、特に関心の薄い層にも 「伝える力」 を発揮したといえるでしょう。

一方で、他候補の公報は丁寧な政策説明がある反面、「読む側に負担がかかる構成」となっていたケースもあり、限られた紙面の中でのアピール力に差が出た可能性があります。

選挙においては“共感と記憶”をいかに生むかがカギ。仲川氏の戦略は、そうした選挙コミュニケーションの本質をよく捉えたものだったといえます。

▶︎ 対抗候補が及ばなかった理由

- 山本氏:現場感覚に基づいた実務派の政策を多数打ち出していましたが、表現が丁寧すぎて要点が伝わりにくかったかもしれません。政治や市政に関心が薄い層にとっては「誰にでもわかりやすい訴求力」がやや不足していた可能性があります。

- 中村氏:共産党推薦という立場から明確な政策を掲げましたが、政党色が強すぎると受け取られる場面もあり、無党派層の支持拡大にはつながりにくかったと考えられます。

- 喜多氏:独自の文化振興や健康政策を訴えましたが、メディア露出が少なく知名度と認知拡大が不足していた点が課題でした。

- 野澤氏:政党批判を前面に出す異色の立候補でしたが、テーマが限定的であり、共感が広がりにくかったことが要因と考えられます。

🧩 山本氏が届ききらなかった理由を深堀り

山本氏は、現場に根ざした実務派として丁寧な政策を多数打ち出しており、子育て支援や防災、都市インフラの改善など、具体性と実行力を感じさせる内容が多く見られました。

しかし一方で、その語り口や表現がとても誠実で丁寧だったぶん、要点が一般市民に伝わりにくかったという可能性もあります。

また、今回の選挙では自民党・公明党・維新・国民民主など市議会の複数会派や、山下真・奈良県知事や多くの県議らが支援にまわったことにより、「議会と知事が市長に対抗して総がかりで押している」ように見えた市民も少なくありませんでした。

その構図に対して、「現職を集団で攻撃しているように見えてしまった」「反発勢力のようで違和感があった」とする声もあり、特に政治的中立や柔らかさを好む無党派層には、逆効果となった可能性があります。

さらに、山下県政の「天平祭の中止」や「K-POP招致」など強引に進めた印象と重ねられ、「県と組む市政は同じようなやり方になるのでは」という不安を抱いた層も存在しました。

こうした政治的なイメージの影響もあり、山本氏個人の誠実さや政策の中身とは別に、全体構図への懸念から投票に踏み切れなかった市民もいたと見られます。

🗣️ まとめ

最終的に仲川氏は、知名度・情報発信力・継続への信頼を武器に、他候補を大きく引き離す形で当選しました。

しかし、選挙戦を通じて浮かび上がった課題「市民への説明責任」「住民参加の在り方」「行政の開かれた運営」は、選ばれた後の市政運営でこそ問われていくべきテーマです。

🔍 これから、ほんとうに見るべきところ

選挙が終わった今、注目すべきは「誰が当選したか」だけでなく、これから市政がどこへ向かうのかという点です。市長選挙で問われた論点や候補者の主張が、実際の行政にどのように反映されるか、市民一人ひとりが注視することが重要です。

🏗️ 大型施設計画の今後|クリーンセンター問題は正念場へ

- 奈良市でいま最も注目されている公共事業のひとつが、ごみ処理施設「新クリーンセンター」の建設計画です。

- 現施設の老朽化によって建て替えは必要とされていますが、「どこに・どのように建てるか」をめぐって、市と市議会・市民との間に大きな意見の隔たりが生まれています。

-

市は現在、七条地区でのクリーンセンター建設を進めたい意向を示しており、早期の事業着手を目指しています。

建設にあたっては、国の補助金申請に関する時期的な制約があるとされ、計画の提出を急ぐ動きが見られます。こうした中で、市議会側は「地域合意が不十分」「住民説明が足りない」との懸念を示しており、計画の拙速な進行にブレーキをかける姿勢です。

今後、このすれ違いをどう調整し、地域の理解と制度的要件の両立を図るかが、大きな焦点となります。

📣 市民の声にどう応えるのか

- 市政のあり方をめぐっては「声が届きにくい」「丁寧な説明がない」という批判がありました。今回の市長再選によって、そうした市民の声にどう応えていくのかが問われます。

- 特に、小さな団体・自治会・一人ひとりの疑問や提案が、どのように議会や行政に汲み上げられていくのか、“政治がどこまで身近な存在であれるか”が今後の注目点です。

🧭 市議会との関係性とチェック機能

- 今回の市議会議員選挙では、仲川市長と距離を置いてきた自民党・結の会、公明党、日本維新の会、国民民主党といった主要会派が、全員再選という結果になりました。

- これは、明確に“市長に対抗する勢力を支持した”というよりも、それぞれの政党や候補者の地元でのつながり、印象、支持基盤が強かった結果とも言えます。

結果的に、市長と議会の間に一定の緊張関係が保たれる構図が続くことになり、市政運営に対するブレーキやバランスの役割が維持される見通しです。

今後、市長の判断が議会でどのように議論され、修正・否決・再構成されていくかというプロセスこそ、市政の健全性を測るうえで市民が注目すべきポイントのひとつです。

🤖 「#全員市長」やAI政治参加の行方

仲川市長が打ち出した「#全員市長」は、AIを活用して市民の政策提案を分析・可視化し、市政に反映するという新しい試みです。(下記リンクが市長による構想説明と、実例です)

誰でも投稿でき、意見が統計的に処理される点では画期的ですが、

AIの中立性や政策反映の透明性には懸念も残ります。

✅ メリット

- 誰でも気軽に政策提案に関われる(若者・多忙な層も参加可能)

- AI集計により全体傾向の把握が容易

- 特定団体に偏らない市民参加の形を模索できる

⚠️ デメリット・懸念点

- AI分析のロジックが不透明で偏りの可能性

- 少数派の重要な声が統計に埋もれるリスク

- 「意見を聞いた」という体裁だけで終わる懸念

- 政策への反映過程が不明確

市民参加のハードルを下げる意義ある試みである一方、

透明性・信頼性が伴わなければ形骸化の危険もあります。

今後、この仕組みが本当の意味で活用されるのか、市民の注視と関与が求められます。

📝今後注視したい、仲川市長の公約とまとめ

選挙が終わった今こそが、市民の関心の本番です。一票の重みは、投票後の行動で変わる。

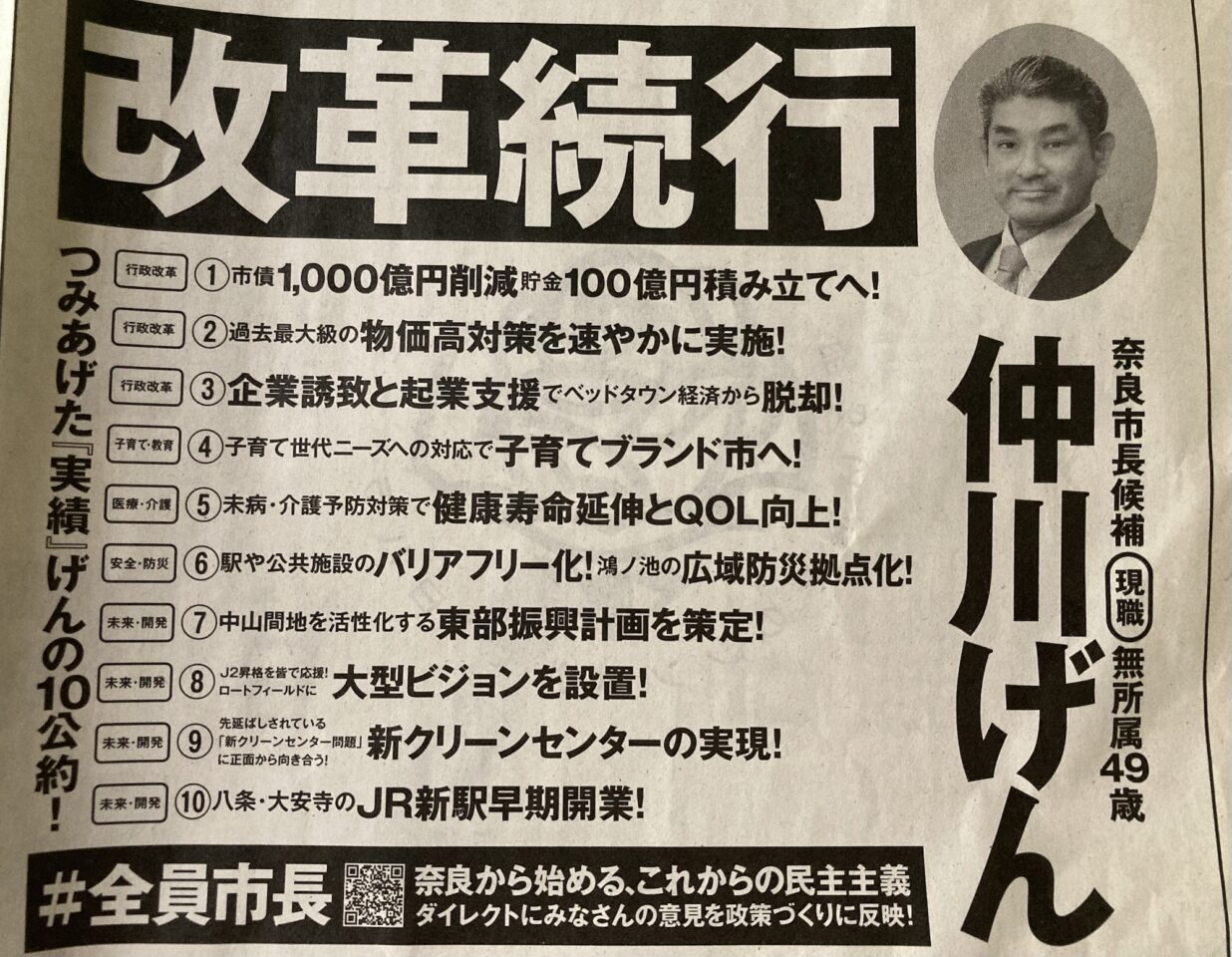

最後に、仲川げん市長が公約に掲げた内容を明記して終わります。

まずは、仲川市長がこれからの4年間で下記をしっかりと実行していくのか注目して、約束したことを守ってやっているかチェックしていきませんか。

このブログでも定期的に議会や市長の政策を簡単にかみ砕いて説明し、一市民として私も勉強してつつ議会ウォッチしていくつもりです。よければ時々このブログをのぞきにきてくださいね。

今回の選挙で、仲川氏は「改革続行」「#全員市長」奈良から始める、これからの民主主義をスローガンに掲げています。

画像引用元:奈良市公式 選挙公報(全戸配布されたもの)

🔧 財政再建と経済の自立|仲川市政の10の重点項目

- ①市債1,000億円削減・貯金100億円積立で健全財政を確立

- ②過去最大級の物価高対策を迅速に実施

- ③企業誘致と起業支援でベッドタウン経済から脱却

- ④子育て世代ニーズに対応した「子育てブランド市」の実現

🏥 健康寿命と防災のまちへ

- ⑤未病・介護予防対策で健康寿命の延伸とQOL向上

- ⑥駅や公共施設のバリアフリー化、鴻ノ池を広域防災拠点として整備

🚉 都市開発と未来の交通インフラ

- ⑦中山間部を活性化する東部振興計画を策定

- ⑧ロートフィールドに大型ビジョン設置など情報発信の強化

- ⑨八条・大安寺のJR新駅早期開業を目指す

- ⑩新クリーンセンターの実現

選ばれた市長が、約束をどう実現し、どんな意思決定を下していくのか――

それを見届ける市民の存在が、次の4年間の奈良市を変えていくのではないでしょうか。